Un article repris du site Paris Tech revue évoque les liens entre la ville et les outils et usages du web 2.0.

Voyage à New Songdo City

A une soixantaine de kilomètres au sud de Séoul, en Corée du Sud, un chantier gigantesque amorcé en 2001 est en train de faire émerger un lieu d’un genre nouveau. Sur une île artificielle reliée à la terre ferme par un pont de 12 km s’édifient des locaux, des habitations, des universités, un hôpital, des musées, des canaux artificiels, des parcs de stationnements à 99% souterrains. Avec son infrastructure de collecte et de diffusion de données parmi les plus complexes de la planète, New Songdo City n’est pas qu’une ville nouvelle. C’est une ville dite « intelligente », qui n’obéit qu’à un seul principe : la connectivité universelle.

Ici, même les canettes jetées à la poubelle sont tracées. Système généralisé de visioconférence, caméras sur les routes et devant les édifices, lecteurs de plaques d’immatriculation pour contrôler les entrées et les sorties des véhicules, capteurs visant à réguler le trafic automobile… Toute information peut y être collectée, traitée et utilisée par un ordinateur central, pour proposer des services à la population qui interagit sur son territoire. Par exemple, les habitants peuvent user d’une même carte à puce pour ouvrir leur appartement, verrouiller leur voiture ou payer au supermarché. Ils peuvent aussi utiliser leur ordinateur pour consulter un médecin, suivre un cours de yoga ou régler des démarches administratives à distance. Ces services en ligne, en permettant de réduire les déplacements, s’inscrivent dans une démarche de durabilité, tout comme l’énorme système de récupération des eaux de pluie.

Les programmes immobiliers de New Songdo ont été vendus en un temps record, et on y attend plus de 65 000 habitants d’ici 2018. En s’érigeant physiquement, New Songdo est aussi devenue un nouveau modèle d’urbanisme, qui ne porte pas encore d’appellation déterminée. Qu’on l’appelle « ville 2.0 », « ville numérique », « ville intelligente », « e-city », « u-town », ou « smart city », ce modèle est celui d’une ville en réseau, où les TIC sont censées être le vecteur à la fois d’une intelligence communautaire, d’initiatives de durabilité environnementale et sociale, ainsi que d’une planification urbaine participative.

Le cas de New Songdo n’est pas isolé : on pourrait citer Bouinan en Algérie, PlanIT Valley au Portugal, Pegasus Global Holding au Nouveau Mexique, Masdar aux Emirats Arabes Unis, I-City en Malaisie, T-City en Allemagne…

En 2011, le cabinet américain ABI Research publiait ses conclusions sur le marché grandissant des projets de villes « intelligentes ». D’ici 2016, 116 milliards de dollars devraient être investis dans des applications telles que les réseaux sans fil municipaux, les initiatives de gouvernement électronique, les systèmes de transports publics intelligents, les dispositifs de recyclage des déchets, et les efforts de réduction d’impact d’environnemental.

Ainsi, la ville 2.0 existerait déjà. Déjà promu à l’identique en Algérie et en Chine, ce modèle urbanistique et technologique constitue une efficace vitrine commerciale pour un ensemble de services technologiques. S’agirait-il simplement d’un gadget, d’un produit technologique sophistiqué destiné à séduire des segments de la population dotés d’un fort pouvoir d’achat ?

Une ville qui oublie la ville ?

Car la question se pose : s’agit-il encore d’une ville ? Le simple fait qu’elle ait été édifiée sur une île suggère qu’il pourrait ne s’agir que d’un ghetto technologique. Olivier Mongin, dans La Condition urbaine (Seuil, 2005), rappelle que ce qui fait la ville, ce ne sont pas seulement des fonctionnalités techniques mais aussi une réunion problématique et féconde de populations différentes, qui donnent à la ville son dynamisme et lui permettent de se renouveler. L’expérience urbaine naît des tensions et possibilités de rencontres associées à ces différences. A l’inverse, le modèle New Songdo s’apparente par certains aspects aux gated cities, ces espaces sociologiquement, urbanistiquement et économiquement homogènes qui contribuent à une pétrification des destins sociaux et ôtent ainsi à la ville une part de son énergie.

Dans un article pour McKinsey Digital, Saskia Sassen, professeur de sociologie à Columbia University et ancienne co-directrice du département économie du Global Chicago Project, formule des réserves vis-à-vis de New Songdo : « Quand on parle de villes intelligentes, le problème est que bien souvent on évoque des systèmes techniques qui désurbanisent la ville. Nous devons travailler à urbaniser les technologies plutôt que d’utiliser des technologies qui désurbanisent la ville. Les technologies déployées dans la ville doivent être adaptables… La ville doit pouvoir être hackée. Sinon, nous risquons de tuer les capacités d’adaptation qui ont fait sa force à travers les siècles. »

Des expériences comme New Songo posent aussi la question de la liberté individuelle. Dans une ville où tout est connecté, l’idée de vie privée n’est-elle pas mise en défaut ? La transparence induite par la ville 2.0 est à double tranchant selon le sociologue Bruno Marzloff, qui anime depuis plus de dix ans le Groupe Chronos, laboratoire des mobilités innovantes réunissant des acteurs des transports, des intelligences, des médias et de la ville : « S’agissant des données urbaines, le pire s’invitera aussi : main basse sur les données, intrusion dans la sphère privée, vulnérabilité des systèmes… les risques ne manquent pas. » (« Le numérique c’est la révolution du temps »)

Apparaît ainsi, sous le visage souriant de la ville technologique (une ville smiley ☺…), celui plus inquiétant d’Argus, le monstre aux cent yeux. Car l’utopie de New Songdo n’est pas sans évoquer la figure du panoptique dégagée par Michel Foucault dans Surveiller et punir, que l’on rencontre aussi dans le roman 1984 de George Orwell. La ville connectée est aussi celle du monitoring généralisé.

Mais New Songdo ne fait qu’intégrer dans sa conception un ensemble d’équipements urbains déjà présents dans nos villes, qu’elle articule en leur donnant un caractère plus systématique. Capteurs, caméras de télésurveillance, thermomètres, réseaux Wi-Fi, antennes 3G et demain 4G, équipement massif des citadins en téléphones mobiles, satellites, puces, cartes multiservices (comme Navigo en région parisienne), écrans publics, QR-Codes, portails d’information municipaux, cartes enrichies de commentaires… Il n’y a qu’à regarder autour de nous : la ville est, en réalité, déjà numérique.

L’avalanche de données produite par ces équipements la recouvre et « l’augmente » en relations multiformes. Cet ensemble de relations esquisse un troisième visage possible de la ville du futur, moins inquiétant. Plus qu’à la menace d’une surveillance généralisée, ce sont alors les usages collaboratifs qui définissent la ville numérique.

L’esprit 2.0 : de la coopération

L’expression « ville 2.0 » renvoie au web 2.0. Fabien Eychenne, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, rappelle comment l’éditeur américain Tim O’Reilly a inventé le terme en 2004 : « Quelque chose de décisif s’était passé sur le web. Sans évolution technique majeure, sans décision centrale, un ensemble de nouveaux outils (blogs, fils RSS), de nouvelles plates-formes (réseaux sociaux, sites de partage de vidéos), de nouvelles pratiques, tant du côté des fournisseurs que des utilisateurs, ont transformé la place que le web occupe dans la vie de millions de personnes. » Ainsi, la ville 2.0 se vivrait comme une pratique d’échanges personnalisés, mais aussi de masse. (« Ville 2.0, complexe et familière », janvier 2009)

Notons aussi cette « absence d’évolution technique majeure » dans l’avènement du web 2.0. De la même façon, pour Nigel Jacob, co-fondateur du bureau des nouvelles mécaniques urbaines de la mairie de Boston, la ville 2.0 ne se limite pas à une approche technologique. « L’urbanisme 2.0, c’est la vision d’une ville qui se fait avec ses habitants et avec des outils, numériques ou non » (cité par C. de Francqueville, « Urbanisme 2.0 ? », Urbanisme, février 2011).

De son côté, le sociologue Alain Bourdin (« La recherche urbaine à l’heure de la ville 2.0 ») relativise la notion de ville numérique, dont l’expression séduisante a surtout un sens pour des élus, voyant dans les TIC un moyen d’augmenter l’attractivité de leur territoire. Pour lui, les villes numériques améliorent plus des services existants qu’elles ne conçoivent des services en rupture : « Les villes sont dépassées par le mouvement d’innovation par le bas. Ce sont les usagers qui inventent des services nouveaux à travers de nouvelles pratiques sociales. »

Tout comme le web 2.0, la vraie nouveauté serait donc moins dans le dépassement technologique que dans la transformation de l’usage de la ville, complète Fabien Giradin, co-fondateur de l’agence Lift. Les habitants deviennent « co-concepteurs ». « A Barcelone par exemple, des handicapés moteurs ont été équipés en appareils photo pour qu’ils rendent compte des obstacles rencontrés dans la rue. Pourquoi ne pas reconnaître à l’ensemble des habitants cette fonction de capteur que jusqu’ici seuls les professionnels de l’urbanisme étaient censés exercer ? »

Vers de nouveaux usages

Visuellement, les intrusions du numérique dans l’espace physique de la ville sont encore assez discrètes. Mais elles sont nombreuses. QR Codes, indications de présence des réseaux BlueTooth et WIFI, invitations répétées à suivre la page Facebook ou le fil Twitter de telle ou telle institution… La signalétique est déjà là, et les usages suivent.

Dans le cas des transports, les TIC ont déjà largement restructuré l’espace de la ville. A l’université technologique de Delft, les chercheurs du laboratoire « Next Generation of Infrastructures » ont montré que la grande transformation qui a affecté les infrastructures urbaines, c’est leur décloisonnement. Une idée que partage Georges Amar, directeur de la prospective à la RATP. Pour lui, le métro, monofonctionnel (gain de temps) tout au long du XXe siècle, doit répondre à cet éclatement : « Pourquoi pas un métro comme source de chauffage urbain ou de logistique, comme smart grid de la mobilité électrique de surface, comme plateforme de services de la vie quotidienne, comme journal 2.0 de la ville et de la culture urbaine ? »

L’exemple déjà classique du vélo en libre-service dans un contexte de pénétration accélérée du smartphone (35% des mobiles en France en 2011) a le mérite d’intégrer la plupart des enjeux de la ville numérique. Via la reconfiguration de la voirie, il a modifié l’espace public et restructuré les flux de déplacements. En s’ajoutant à l’offre globale de transports en commun, il a modifié les comportements urbains. En participant à la volonté de réduction de la place de la voiture, il obéit à une ambition de durabilité. Son utilisation repose sur une infrastructure informatique essentielle. Enfin, les applications pour mobiles de géo-localisation des stations fournissent un réel service aux usagers. Les données associées (emplacements et disponibilité), lorsqu’elles sont ouvertes comme c’est le cas à Londres ou à Rennes, génèrent un écosystème d’applications innovantes.

Les liens entre les territoires physiques et les territoires numériques de la ville constituent un sujet de recherche en soi. Une approche assez convenue consiste à opposer les espaces réels et virtuels. Pour l’économiste Alain Rallet (université Paris-Sud), « parler de ville numérique en suggérant par là une ville suspendue, déconnectée, est une fausse route. Il s’agit d’une hybridation, plus que d’une opposition. ». L’idée est partagée par la plupart des chercheurs en urbanisme. L’essor des TIC, loin de dissoudre la ville ou de nous libérer des contraintes physiques, a bien au contraire renforcé le besoin de se situer dans l’espace. Fabien Giradin rappelle la première question posée à une personne contactée sur un mobile : « T’es où ? »

L’un des marqueurs de cette tension entre territoires physiques et virtuels est la montée en puissance de la carte, qui, depuis longtemps maintenant, ne sert plus seulement à se repérer, mais à projeter des informations. C’est bien à travers la carte que la ville devient une plateforme d’innovation ouverte au sein de laquelle les usagers, interconnectés, échangent des informations. A Los Angeles, le site communautaire Healthy City met à disposition des outils cartographiques afin d’améliorer l’accessibilité des services sanitaires et sociaux de la région. Toutes les données de cette plateforme sont ouvertes : libre aux particuliers, aux associations et aux partis politiques de s’en emparer.

Une nouvelle citoyenneté urbaine

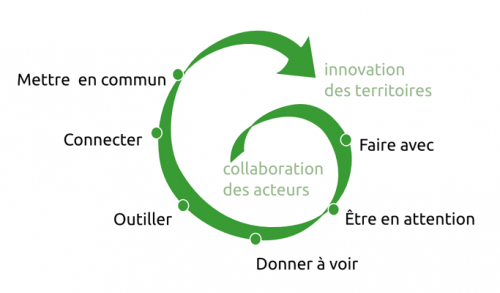

En cela, la ville numérique bouleverse le rôle de l’institution, qui « devient moins celle qui planifie, décide, produit, ou commande, que celle qui fixe une direction et stimule, observe, met en relation, oriente, conseille, arbitre » (Daniel Kaplan, Thierry Marcou, La ville 2.0, plateforme d’innovation ouverte, FYP, juin 2011).

C’est bien l’idée qui préside à l’ouverture des données publiques des collectivités territoriales : en mettant à disposition des tiers les données produites dans l’exercice de ses fonctions (données budgétaires, déchets, habitat, scolarité…), la puissance publique locale stimule l’innovation sociale et civique, sans être directement dans le « faire ». Les usagers et les réseaux sociaux contribuent à enrichir la gestion de la ville. A l’inverse, à New Songdo, ce sont des acteurs comme Google, IBM, Cisco ou Accenture qui entendent traiter et faire parler les données urbaines. Face à cette double évolution, Bruno Marzloff est formel : « Dans ce nouveau jeu d’acteurs, la puissance publique doit trouver sa place et définir des moyens d’orienter cette donnée urbaine à des fins publiques et républicaines. Nous n’en sommes qu’aux prémices d’une ville sensible et la place du numérique urbain reste à construire. »

L’imaginaire de la participation et de la collaboration est séduisant, mais l’ouverture de nouvelles possibilités pose la question de la capacité des personnes et des groupes à les utiliser.

Il faut sans doute affiner la fameuse notion de « fracture numérique », qui dans les pays développés n’est plus un problème de connexion : en France, en 2011, 71% de la population a accès à Internet sur PC et 35% sur mobile. Mais il existe des différences d’usages, qui reposent souvent sur des facteurs cognitifs, et donc sociaux et culturels. Selon le capital cognitif dont on dispose (qui en général dépend du niveau d’étude et incidemment du milieu social), on sera plus ou moins à même de mobiliser les TIC et de s’approprier leurs applications.

Ces différences d’usage posent un problème démocratique et administratif. En matière d’implication des habitants dans la vie de leur commune, l’apport potentiel du web 2.0 est indubitable pour l’ensemble des chercheurs. Mais envisager la ville 2.0 dans un contexte de fracture numérique, c’est envisager un espace public interactif à fort déficit démocratique, comme le note le géographe suisse Jacques Levy, qui s’interroge sur la capacité des dispositifs techniques à permettre « une expression représentative de la population. Comme dans les dispositifs classiques de consultation, où ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent à prendre la parole. » Par ailleurs, les données recueillies via les capteurs seront immanquablement biaisées, et en même temps il est difficile d’imaginer que les pouvoirs publics locaux ne s’en servent pas pour construire leurs politiques. Le risque existe donc de ne viser qu’un citoyen idéalisé – un citoyen virtuel, au double sens du mot.

Sans doute la clé de ces questions réside-t-elle dans ce qu’on appelle en anglais l’empowerment, l’autonomisation et la responsabilisation du citadin. Le numérique ne prend son sens que lorsqu’il s’appuie sur le potentiel humain d’innovation.

L’installation d’équipements urbains 2.0 et l’accès à ces équipements ne sont ainsi qu’une partie de l’histoire. Il faut se poser la question des dispositifs susceptibles de véritablement permettre l’empowerment et la participation. C’est ici, bien souvent, que se trouve la limite des propositions technologiques qui dessinent la ville 2.0. Car au-delà de la communication faite par les municipalités autour des équipements, tout reste à faire. Permettre aux habitants de s’approprier la ville 2.0 exige un travail d’accompagnement, de formation, de partage de connaissance. On trouve aujourd’hui quelques initiatives intéressantes, portées notamment par des municipalités. Ainsi la ville de Brest mène-t-elle un travail de formation à l’écriture en ligne, articulé à un projet de Wiki participatif, dont l’enjeu est précisément de dépasser la fracture numérique.

Les grands acteurs du numérique ne s’en préoccupent aujourd’hui pas beaucoup. Ce n’est pas leur cœur de compétence, et surtout le marché de l’accompagnement est bien plus petit que celui des équipements. Mais c’est sans doute dans la mise en œuvre réelle de la participation que se jouent aujourd’hui les expériences les plus intéressantes.

Pour l’architecte et ingénieur Carlo Ratti, directeur du Laboratoire SENSEable City du MIT, le système de vidéoconférence de New Songdo a de quoi pâlir devant des initiatives comme « BigApp Challenges », à New York, qui récompense les meilleures propositions urbaines des habitants bâties autour des données ouvertes fournies par la collectivité locale : « C’est la mission même d’une administration d’écouter les citoyens et de développer avec eux des visions communes. Certes, certaines expérimentations peuvent servir de modèles reproductibles par tous, mais c’est à chaque commune d’exploiter ses propres ressources et à ses propres conditions. »