Le texte ci-après est la présentation d’une intervention dans un séminaire transculturel entre universitaires français et chinois (merci à la Fondation Charles Léopold Mayer pour l’invitation)

Le monde en ce début de XXIe siècle est marqué par deux phénomènes qu’à première vue on pourrait penser opposés :

- une importance accrue des questions écologiques, qui viennent redéfinir à la fois les relations mondiales (question du climat), les relations de proximité (agro-écologie, environnement et pollution) et les objectifs de production des biens et de calcul des richesses (être « riche », c’est vivre dans un environnement sain et orienter la production vers la durabilité ; définir un pays « riche » se mesure sur un ensemble de critères comme par exemple le fait par exemple l’Indice de Développement Humain - IDH)

- l’irruption des technologies de l’information et de la communication, qui construisent à la fois un nouveau type de relation entre les individus, par delà les frontières et les déplacements physiques, qui permettent des partages d’expériences et de cultures. Mais ces technologies deviennent dans le même temps un enjeu de pouvoir, une scène de batailles économiques entre groupes devenus des oligopoles, et provoquent un renforcement des sociétés de surveillance et de contrôle.

- Blue Earth In Child’s Hands, par Ken Teegardin

Ces deux questions sont abordées par les États (négociations internationales sur le climat, utilisation des techniques de communication pour le filtrage, le contrôle et la surveillance de masse) et par le secteur privé (nouvelle économie dite « verte », création de groupes mondiaux basés sur la maîtrise de l’information, comme Google, Apple, Alibaba, Tencent,...).

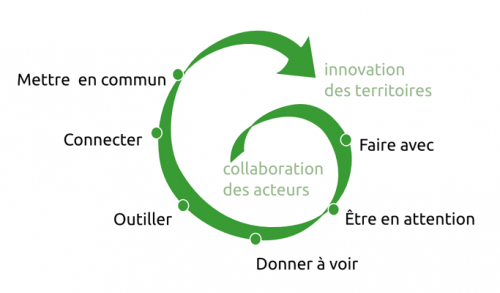

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est d’étudier comment ces deux questions sont prises en charge directement par des groupes, des réseaux, des acteurs de la société civile. Ce que nous appelons les « communs » est une forme d’organisation sociale qui va assurer la gestion, le partage et la maintenance de ressources. De ce point de vue, nous devons distinguer les ressources concernées et les méthodes de gouvernance dont se dotent les communautés qui les prennent en charge. De ce fait, les communs sont toujours des cas particuliers. Dont on peut néanmoins repérer des pratiques communes, des méthodes et surtout un objectif collectif visant à l’intérêt général, à l’opposé de l’objectif de profit économique qui anime les acteurs privés.

Commençons par deux exemples pour rendre sensibles ces notions.

Le premier porte sur un commun de la nature, par exemple un réseau d’irrigation. Partout dans le monde les paysans doivent gérer collectivement de tels réseaux, assurer le partage de la ressource en eau, de façon à ce que ceux qui sont éloignés des sources puissent néanmoins arroser leurs champs, éviter la pollution de l’eau et faire face aux aléas climatiques. Alors que certains voudraient que les réseaux aquifères soient gérés par des sociétés privées, ou d’autres qui voudraient déléguer cette gestion à des structures publiques, la majorité des réseaux d’irrigation est organisée par les paysans eux-mêmes. Ils doivent trouver des règles collectives, qui dépendent des conditions climatiques locales ; se donner les moyens de les appliquer ; éviter les mainmises extérieures (privatisation qui renchérit l’accès à l’eau) et les dégradations de la ressource (pollution, barrages en amont,...). Il s’agit de favoriser l’usage sur la propriété. Ce type de commun a été longuement étudié par Elinor Ostrom, qui a obtenu le Nobel d’Économie en 2009. Elle montre que par delà les différences, l’auto-organisation des communautés pour partager des ressources est plus efficace pour l’égalité comme pour la protection des ressources que les deux autres solutions de l’étatisation ou du marché. D’autant plus efficaces qu’elle offre un cadre social qui s’étend alors sur d’autres activités. Les communs permettent d’intégrer tous les acteurs dans une dynamique collective.

L’autre exemple sera pris dans le domaine immatériel. Les logiciels libres sont des programmes informatiques qui sont partagés par tous les développeurs. Un logiciel libre met en place quatre libertés : utiliser, étudier, partager et améliorer le logiciel. Cela serait impossible avec l’application stricte de la propriété intellectuelle. Or le développement de l’internet montre que ces libertés sont un facteur de réussite : les logiciels libres sont plus fiables, évolutifs, adaptés à tous les besoins. Ils accompagnent l’expansion de l’internet parce que les développeurs qui utilisent les logiciels libres constituent une communauté mondiale qui s’est fixée des règles de gouvernance et les moyens de les appliquer. Ces règles ont été transcrites dans des licences, une forme de contrat privé qui s’ajoute aux droit d’auteur pour permettre l’usage élargi des logiciels. La plus radicale de ces licences est la GPL (General Public Licence) qui oblige tout développeur ayant utilisé du code source libre à mettre ses améliorations eux-aussi sous licence GPL. On parle de licence virale car elle étend en permanence la ressource commune des logiciels libres.

Ces deux exemples montrent que les communs sont des pratiques sociales collectives bien installées dans nos sociétés. Ce ne sont pas simplement des reliques du passé, mais des solutions pour l’avenir.

Ce que nous pouvons faire maintenant consiste à repérer dans nos sociétés ces diverses formes de pratique en-commun, de les étudier pour en tirer des leçons transposables. De ce point de vue, il me semble qu’il est nécessaire de regarder quatre critères pour observer les communs dans toute leur complexité :

- quelle est la ressource partagée qui donne naissance à une communauté ;

- quels sont les risques d’enclosure (les diverses forme de mainmise qui excluent les gens de l’usage de ce commun spécifique) ;

- quel est le faisceau de droit qui s’applique dans cette communauté (au delà de la stricte « propriété », quelles sont les règles d’usage) ;

- quelles sont les formes de gouvernance dont se dotent les communautés et les moyens de les appliquer ?

L’étude des communs existants nous fait découvrir chaque jour de nouvelles pratiques sociales, l’existence de multiples formes de partage et de solidarité qui sont présentes tout le temps et dans toutes les sociétés. Cette étude nous montre que les solutions envisagées aux siècles précédents de la privatisation ou de l’étatisation sont très loin de représenter les activités réelles des gens sur la planète. Et qu’au contraire, depuis les questions de subsistance (les solidarités villageoises) jusqu’aux formes les plus modernes de la société de l’information, les communs sont toujours présents. Et la plupart du temps plus efficaces que les autres formes quand il s’agit de penser à la cohésion sociale (égalité, prise de responsabilité), la durabilité, la protection des ressources naturelles et l’intégration des individus.

C’est ce coté lumineux des communs qui apparaît dès que l’on se penche sur les activités réelles des sociétés civiles. Faire face aux défis du XXIe siècle demande aux sociétés civiles une grande volonté pour qu’on arrête de poursuivre un chemin qui mène toute la planète dans le mur des crises systémiques (écologiques, sociales, économiques et démocratiques). La culture des communs est une approche ouverte qui peut redonner dynamisme et volonté aux sociétés civiles pour proposer des solutions qui soient dans l’intérêt de tous et trouver la force de les porter, sachant que dans chaque commun existant les bénéfices sociaux, mais également démocratiques et culturels sont visibles et peuvent être démontrés par l’étude des situations réelles et concrètes.