Dans la première phase du SMSI (Sommet Mondial sur la Société de l’Information) qui s’est déroulée entre Juillet 2002 et Décembre 2003, un des sujets les plus conflictuels a été « le droit à communiquer ». Conflictuel dans les discussions entre gouvernements, mais également entre les acteurs dits de la société civile, plus précisément les ONG, associations, universitaires, réseaux citoyens qui ont pu s’impliquer dans la préparation de ce sommet.

Ce thème dont l’intitulé à varié au cours des débats - le droit à la communication, les droits de la communication...- a le mérite de remettre sur le devant de la scène la question de la relation entre démocratie et média, média étant pris ici au sens large, depuis les medias traditionnels, jusqu’aux medias en réseaux et en ligne. Un sujet qui n’est pas récent, mais que l’actualité bouleverse à plus d’un titre : concentration des medias broadcast sur toile de fond de mondialisation ; climat sécuritaire et régressif en termes de droits de l’homme ; explosion des technologies de l’information ; renforcement des droits de propriété intellectuelle... La question est d’une actualité forte et complexe.

Alors que « l’écrit public » est au cœur de ces rencontres et qu’il commence à faire mouvement, pour en mesurer la portée sociale, il est essentiel de le relier à d’autres mouvements.

En essayant de décrypter ce terme de « droit à communiquer », nous cherchons d’une part à voir si et comment « l’écrit public » s’inscrit sur une toile de fond politique internationale et d’autre part à comprendre quelle peut être la portée politique de ce mouvement.

Retour sur un concept

C’est en 1969 que Jean d’Arcy qui occupait la fonction de directeur des services de radio et de télévision de l’office des Nations Unies pour l’information publique, a proposé pour la première fois ce concept de « droit à la communication ». Il affirmait alors que « le temps viendra où la Déclaration universelle des droits de l’homme devra inclure un droit plus étendu que le droit de l’homme à l’information. Il s’agit du droit de l’homme à communiquer ». Son souci, d’une étonnante anticipation, était de penser la communication comme un échange interactif, à double sens et un processus de dialogue [1]. Alors que le droit à l’information inclut d’abord la liberté de pensée et d’expression et la liberté de la presse, le droit à communiquer veut élargir le champs en y incluant un droit pour l’être humain à être producteur d’information dans l’espace public et à disposer des moyens pour ce faire.

Mais c’est surtout à la fin des années 80 et au début des années 90 que le concept a fait irruption sur le devant de la scène internationale à l’occasion du débat sur le NOMIC - Nouvel ordre Mondial de l’Information et de la Communication - , débat porté à l’UNESCO par les pays non alignés et concrétisé par le rapport Mac Bride, du nom du Président de la Commission internationale de l’UNESCO pour l’étude des problèmes liés aux médias. Les pays non-alignés revendiquaient un droit à une auto détermination culturelle, condition de leur développement.

Le droit à communiquer allait désormais être associé à un échec politique retentissant : les États-Unis, s’arque boutant sur le concept de « free flow of information » prenait prétexte de ce rapport pour quitter l’UNESCO. Les pays dictatoriaux retournait le concept pour en faire un prétexte à museler leurs médias et l’Union soviétique s’en servait comme alibi pour empêcher l’entrée d’information provenant de l’étranger. Quant aux tiers-mondistes qui avaient soutenu cette revendication, ils se voyaient accusés de naïveté incurable [2] .

Cette histoire traumatisante et finalement assez récente doit rester en mémoire car elle sert souvent de prétexte à ceux qui, à tort où à raison, réfutent toute légitimité au droit à communiquer.

À l’occasion du Sommet mondial sur la Société de l’information, le concept a fait un retour en force, porté par un collectif d’acteurs issus de la société civile - ONG et universitaires pour l’essentiel - réunis dans une campagne intitulé CRIS « Communication rights in the information society ». Entre temps, les technologies de l’information et de la communication ont explosé et rendu au questionnement dont il était porteur une étonnante actualité : en passant de medias diffusés (radio, télévision...) à des medias distribués (les réseaux), les questions de l’interactivité et de la place de l’individu non plus comme simple consommateur d’information mais comme potentiel créateur de contenus prennent toute leur signification. Les tenants du droit à la communication considèrent que le droit à l’information, tel qu’il est défini par les textes existants à l’échelle internationale (Déclaration des droits de l’homme, Pacte international sur les droits civils et politiques...) ne suffit pas, loin s’en faut, à recouvrir cette réalité

La controverse

Il peut paraître à première vue étonnant à tous ceux qui militent autour de l’écrit public, et donc qui cherchent à promouvoir concrètement une participation active de tout un chacun à une société des savoirs partagés, que le terme « droit à la communication » puisse être l’objet d’une bataille. Certains diront même spontanément que ce terme est bien faible pour décrire la rupture démocratique déclanchée par le passage à une société en réseaux.

Pour comprendre la controverse, il est important de savoir qui sont les acteurs en présence. Les tenants du droit à communiquer [3] sont issus pour la plupart des mouvements liés aux médias communautaires, associatifs, locaux. Ils cherchent à promouvoir la démocratie par la diversité des médias, en luttant contre les mouvements de concentration, en défendant un service public de l’information et en essayant de pérenniser des medias non marchands et indépendants au niveau local. Ils ont été rejoins au moment du SMSI par une nouvelle génération de militants, qui ont vu dans Internet une opportunité démocratique et qui cherchent à faire des NTIC les vecteurs d’un renouvellement de l’espace public, d’une participation citoyenne accrue à la vie publique. Le résultat est un ensemble assez disparate allant de personnes proches des medias activistes de tradition libertaire à des universitaires partisans d’une forme de régulation politique internationale. Difficile de les placer sur un échiquier politique.

Les détracteurs du « droit à communiquer » sont pour l’essentiel des militants des droits de l’homme, à l’image du collectif « Article 19 [4] », en référence à l’article de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, qui anime une campagne mondiale pour la liberté d’expression [5].

Quels sont leurs arguments ? Ils sont essentiellement de trois ordres. Le premier, central, pourrait se résumer à l’adage « l’enfer est pavé de bonnes intentions ». Ces mouvements, porteurs de la mémoire des répressions des années 80 auxquelles certains pays non démocratiques s’étaient livrées dans la suite du NOMIC, considèrent qu’à mêmes causes mêmes effets et que défendre le droit à communiquer c’est risquer de donner prétexte aux régimes les moins avancés en termes de droits de l’homme. Ils critiquent les textes de la campagne CRIS en montrant comment des propositions qui sont a priori positives peuvent être retournées dès lors qu’elles sont mises en œuvre dans des pays non démocratiques et peuvent conduire aux pires régressions. Au passage, ils critiquent vertement à la fois l’imprécision (où commence et où s’arrête le droit à communiquer) et l’approximation juridique des propositions en question. Un flou inacceptable quand ce sont des vies humaines qui sont en jeu.

Le second argument est plus tactique : il consiste à dire que les droits de l‘homme sont tellement fragiles et tellement difficiles à consolider dans certains pays comme sur la scène internationale qu’il vaut mieux se contenter de l’appareil juridique existant et ne pas rouvrir la boîte de Pandore en cherchant à rajouter un nouveau droit à un édifice déjà bien fragile.

Troisième argument essentiel : l’irréalisme politique. Ils jugent que prétendre au droit à communiquer, en y incluant l’éducation à un jugement critique des medias, à la narration (ce qu’ici nous appellerions la formation à l’écrit public) est totalement irréaliste alors que un sixième de la population mondiale est analphabète et appelle les défenseurs du droit à communiquer à se préoccuper d’abord d’alphabétisation.

Ce dernier argument est plus surprenant venant de mouvances pour lesquelles le normatif constitue un levier politique essentiel. Combien de droits inscrits dans nos textes nos plus fondamentaux, à commencer par la Déclaration des droits de l’homme, la Charte des

Nations Unies ou la Constitution française, sont de fait utopistes et à des lieux de toute implémentation réelle, mais contribuent à façonner un contrat social, un modèle de société dans lequel peuvent s’inscrire à un moment de maturité politique des actions positives beaucoup plus opérationnelles ? Le droit au logement en France en est un exemple : droit théorique s’il en est dans un pays où environ 86000 personnes sont Sans abri, écrasé par le droit de propriété, il semble inopérant jusqu’à ce que le mouvement des « sans » s’en soit emparé pour obtenir des réquisitions de logements vides [6].

Une géographie politique complexe.

Ces controverses pour intenses qu’elles soient, n’en demeurent pas moins au sein d’un ensemble de réseaux militants qui ont en partage un même objectif démocratique et des valeurs proches sur bon nombre de points.

Ce qui n’est pas le cas d’organisations plus virulentes comme le « World press freedom committee », très proche du pouvoir Nord américain, qui est entré dans une guerre politique contre les défenseurs du « Droit à communiquer », avec les mêmes arguments que ceux qui avaient accompagné le départ des États Unis de l’UNESCO. Cette organisation faisait en 2003 un rapport au Département d’État américain sur « les forces obscurantistes qui font promotion du droit à communiquer au SMSI » [7] . Rien ne doit empêcher le « free flow of information », la libre circulation des informations. Plus concrètement, cette association, au nom de la liberté de la presse, s’oppose à toute forme de régulation, donc à toutes les législations qui pourraient vouloir limiter les mouvements de concentration des médias, ou promouvoir une gestion publique de ressources informationnelles, ou aider financièrement à la mise en place d’un secteur de medias communautaires... Bref, c’est la logique « marchande » des medias qui doit l’emporter sur toute autre considération.

Ces positions sont gênantes quand elles sont soutenues par des ONG du type « Reporters sans frontières ».

Mais laissons de côté le débat pour revenir au cœur de notre atelier.

Nous ferons désormais l’hypothèse que le « droit à communiquer », s’il ne doit pas être promu en tant que tel dans les textes nationaux ou internationaux pour les raisons évoquées précédemment, peut constituer un fil rouge pour penser la relation entre démocratie et technologies de l’information sous toutes ses facettes.

En cherchant à définir les contours de ce que pourrait être à long terme non pas un ou des droit(s) à communiquer, mais un « mouvement des droits à communiquer » nous pouvons identifier à la fois les points autour des quels les résistances doivent se porter et de fait se portent déjà. Il existe aujourd’hui une pluralité de mouvements qui s’attaquent à ces questions- non seulement les mouvements déjà mentionnés des droits de l’homme et des medias communautaires, mais aussi des logiciels libres, des cybercentres, des media activistes, des ONG travaillant à l’appropriation sociale des technologies de l’information etc.

Essayons de voir quels pourraient être aujourd’hui ces points de convergence et comment le mouvement de l’écrit public peut s’inscrire dans cet ensemble plus vaste.

Démocratie à l’ère informationnelle : un enjeu à 3 dimensions.

Il est important de comprendre que l’irruption des TIC vient à la fois densifier, complexifier des problématiques préexistantes à leur irruption, à l’instar de celle des médias, mais elle porte aussi son lot de nouvelles opportunités et problématiques, dans lesquelles s’inscrit la question de l’écrit public.

Nous en pointerons 3 qui nous semblent essentilles :

a/ une amplification des risques en termes de risques pour les libertés publiques.

La situation est paradoxale car les technologies de l’information nous font entrevoir de nouveaux possibles en termes d’expression publique dans un moment où ces mêmes technologies font peser sur les libertés élémentaires des risques accrus. La conjonction d’un climat international sécuritaire et de l’existence de nouveaux outils peuvent véritablement nous faire entrer dans l’ère de Big brother. Un certain nombre de législations nationales (à commencer par la Loi sur la confiance dans l’économie numérique) et internationales récentes nous ont fait entrevoir des abîmes de risques pour nos libertés publiques : surveillance des individus, privatisation de la justice, marchandisation des données personnelles...

Un « mouvement des droits à communiquer » aurait donc pour première tâche de s’assurer effectivement que chacun d’entre nous puisse échanger des informations sur Internet sans que ces échanges puissent être surveillés, à acheter un billet d’avion sans que ses données personnelles servent la politique sécuritaire de tel ou tel État, à remplir un formulaire administratif en ligne sans craindre que mes information personnelles puissent être récupérées par un pouvoir devenu peu démocratique (la manière dont le pouvoir italien actuel fait et défait les lois au gré de ses intérêts sans rencontrer de résistance laisse craindre le pire...)

b/ une accélération de la concentration et de la privatisation des médias sur fond de mondialisation

Dans la perception commune, les medias jouent un rôle positif dans l’éducation et la démocratisation des sociétés et ce rôle a été effectif jusqu’à une période récente. Mais le mouvement de dérégulation économique mondiale a généré à la fois un affaiblissement voire une disparition des medias de service public (nous parlons ici des médias financés sur fonds publics et qui remplissent une tâche de service public en toute indépendance des pouvoirs), une multiplication puis une concentration des médias marchands qui sont de moins en moins soumis à des règles de responsabilité sociale, un soutien minimaliste au secteur des medias communautaires. Pendant ce temps dans de nombreux pays, des mouvements continuent de lutter pour la liberté d’expression et se dégager de l’emprise de medias totalement inféodés à un pouvoir non démocratique.

Dans ce contexte, le « mouvement des droits à communiquer » a face à lui une triple responsabilité :

- Veiller d’une part à ce que le mouvement de privatisation n’envahisse pas tout (la question des fréquences radios et satellitaires en est une illustration, mais c’est aussi toute la question de la gouvernance d’internet) et donc à construire un bien public de l’information.

- S’assurer d’autre part que puissent vivre côte à côte médias marchands, médias de service public et médias communautaires ou associatifs ce qui appelle un cadre régulateur et une politique fiscale. Ceci est vrai aussi bien pour les médias traditionnels de type radios locales que pour les médias de l’ère des réseaux, pour lesquels nous avons besoins de fournisseurs d’accès et d’hébergeurs indépendants par exemple.

- S’assurer que l’accès aux nouveaux médias que constituent les réseaux électroniques ne soient pas le nouveau lieu de cristallisation des exclusions et lignes de fractures sociales (que ce soit entre Nord et Sud, entre riches et pauvres d’un même territoire, entre hommes et femmes...)

c/ une privatisation de l’information et des savoirs : le renforcement abusif des droits de propriété intellectuelle.

Le mouvement de privatisation va bien au-delà de la privatisation des airs et des ondes. Désorientés par le bouleversement économique induit par l’explosion du numérique et l’arrivée de ce que les économistes appellent des biens non rivaux, les industries du numérique ont tendance à chercher à recréer de la rareté artificiellement dans une ère d’abondance. Pour ce faire, ils s’appuient sur des dispositifs techniques (ex : dispositifs anti copie des CD) et surtout sur un appareil juridique que constituent les droits de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteurs et droits voisins, droit des marques...). La tendance lourde est à un renforcement de ces droits au détriment du domaine public, du partage et de la circulation des informations et des idées, de l’enrichissement du patrimoine commun de l’humanité que sont les savoirs et les connaissances.

Les « mouvements pour les droits à communiquer » organisent de fait une résistance à cette tendance lourde, résistance articulée autour de 4 volets principaux :

- un mouvement chaque jour plus puissant du logiciel libre, qui oppose à la logique de marchandisation et de la privatisation non pas une pensée mais une réalité opérationnelle. Le logiciel libre apparaît comme le lieu par essence à partir duquel nous pouvons nous autoriser collectivement à repenser le modèle capitalistique et l’appareillage juridique qui le sous tend.

- une organisation juridique de la circulation libre des savoirs et des informations autour du mouvement des licences de contenus libre comme les licences Creative Commons

- une multiplication des médias alternatifs combinant medias broadcast et médias internet. Il peut s’agir aussi bien de medias très activistes à l’image de Samizdat en France ou d’Indimédia à l’échelle mondiale que de média de proximité à l’image de Vidéon. Chaque fois qu’une radio locale africaine, décide de diffuser via Internet (et ces radios se multiplient actuellement), c’est une manière de défier la confiscation culturelle que constitue aujourd’hui le web pour les langues africaines dont les polices de caractères ne sont mêmes pas numérisées, faute de solvabilité. On touche là à l’essence de la diversité culturelle et de la démocratie mondiale : comment imaginer un rééquilibrage du pouvoir en faveur des pays pauvres à l’échelle planétaire si ces derniers sont privés de parole dans l’ère informationnelle ?

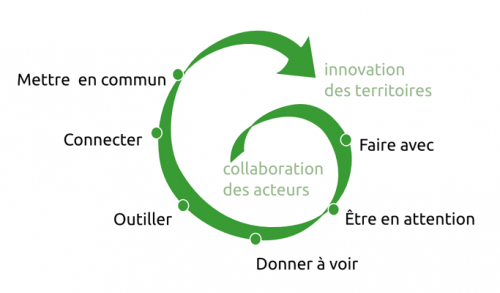

- un changement culturel de fond lié à l’entrée dans l’écrit public. La multiplication des outils techniques d’expression en ligne individuelle ou collective (CMS, blogues...) et l’appropriation lente mais profonde par les citoyens de cette nouvelle relation à l’espace publique, constitue très certainement le substrat culturel le plus important d’un changement de paradygme démocratique. A voir comment ce mouvement auto organisé peut rencontrer un appui du côté des politiques publiques locales, à l’image de ce que fait la ville de Brest en organisant des formations aux outils de co publication.

En conclusion, promouvoir l’entrée dans l’ordre juridique international d’un droit à communiquer semble à l’heure actuelle inutile voir contreproductif. En revanche les énergies doivent aujourd’hui se concentrer sur un travail d’articulation et de mise en réseaux des différents mouvements qui à leur manière donne sans attendre chaire et vie à ce droit à communiquer. N’attendons pas que communiquer soit un droit, mais pensons le comme le nouveau centre de gravité de la réalité quotidienne et de la culture politique des citoyens.